学校で働いていると「勤務時間の割り振りでお願いします。」や「調整30分です。」、「調整1時間分つけておいてください。」なんて言われることがありますね。『勤務(時間)の割り振り変更』と『調整』は同じことです。このページでは勤務の割り振り変更について説明していきます。

そもそも教員の『勤務時間』とは?

教育公務員にも労働基準法が適用されます。労働基準法では、勤務時間について次のように定められています。

○休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない

労働基準法32条

○休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

そして、ほとんどの都道府県において条例で、

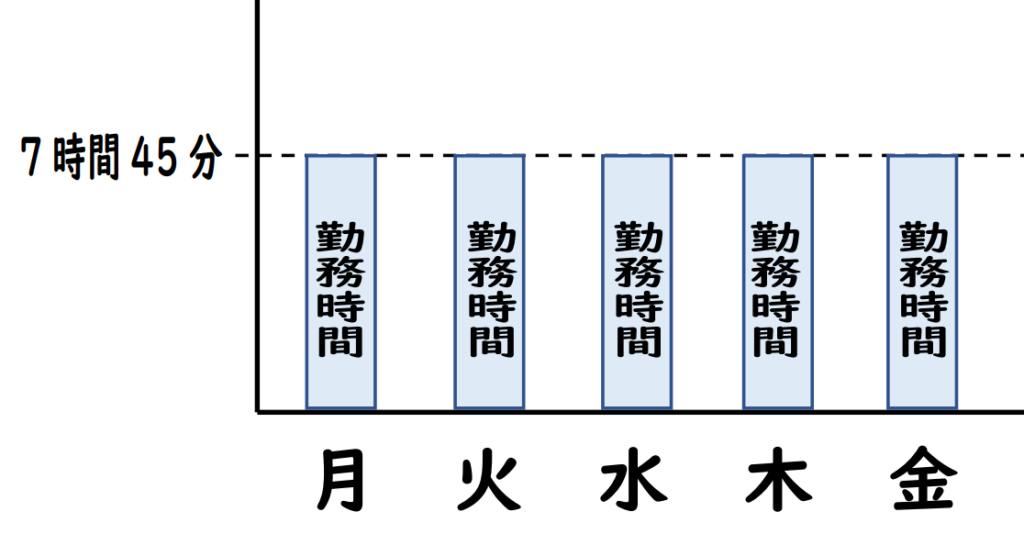

勤務時間は、『1週間あたり38時間45分以内、月曜日から金曜日までの5日間で、1日あたり7時間45分以内』

となっているケースが一般的です。なぜ、1日あたり7時間45分という中途半端な数かというと、労働基準法により、6時間以上の勤務は45分間の休憩、8時間以上は60分間以上の休憩を取らなければなりません。8時間以上働くと休憩時間を15分多くとる必要が出てきてしまうため、7時間45分間という時間の設定となっています。

『勤務時間の割り振り』の仕組みとは?

さて、上で説明したように、教員は1日あたり7時間45分以内、1週間あたり38時間45分以内で働くことが決められています。しかし、急な生徒指導が入ってしまったり、宿泊学習で朝から晩まで児童生徒の指導をしたりと、到底7時間45分以内に収まらない場合もありますね。

もし、『勤務の割り振り』がなかったら、1日あたり8時間45分働いたとすると、1時間の残業となるので、1時間分の残業代が出ます。しかし、教育公務員には『給特法』により残業も残業代も存在しません。

『給特法』については別のページで説明します。(準備中)

1日あたり8時間45分も働いたのに、1円も残業代が出ない。これが1時間ならまだいいですが(よくない)、これが2時間、3時間…と増えれば、体力的にも身体的にも苦痛ですよね。そもそも労働者としての権利、いえ、人間としての権利が全く守られていません。

そこで、『勤務時間の割り振り』の登場というわけです。

1時間多く働いた分を他の日に割り振り、1週間のトータルで調整するというわけです。

図で説明します。まず、時間ぴったりに働くことができたとすると、毎日、7時間45分の勤務です。

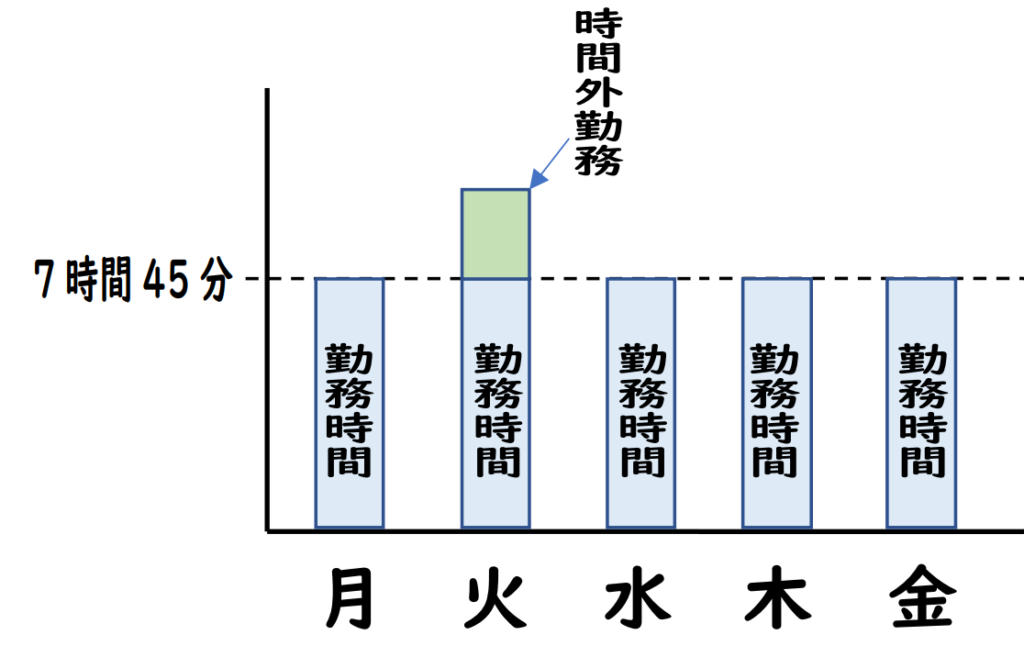

理想的な働き方ですよね。しかし、現実はそんなに甘くない。火曜日に8時間45分働いたとしましょう。時間外勤務(教育公務員は『残業』とは言いません。)は1時間ですね。

1週間の勤務時間が38時間45分以内でなければいけないのに、これでは39時間45分も働いてしまっており、条例違反となってしまいます。そこで、

勤務の割り振りをして他の日に早く帰り、1週間トータルの勤務時間を38時間45分以内にする!ということです。

素晴らしい制度『勤務の割り振り』・穴だらけの制度『勤務の割り振り』

上の説明を聞くと、「なんだ!学校の先生って残業が多いとか言ってるけど、早く帰っている日があるからトータルではそんなに働いてないんじゃん!」と思う人がいるかもしれません。しかし、それは大間違いです。実はこの『勤務の割り振り』という制度、一見良さそうに見えますが、穴ぼこだらけの制度なんです。それにはこんな理由があります。

すべての時間外勤務が勤務の割り振りの対象となる訳ではない。

勤務の割り振りが適切に行われれば、教員の時間外勤務はゼロになるはずです。しかし、現実には教員の残業時間の平均は80時間をこえると言われています。それはなぜなのでしょうか。

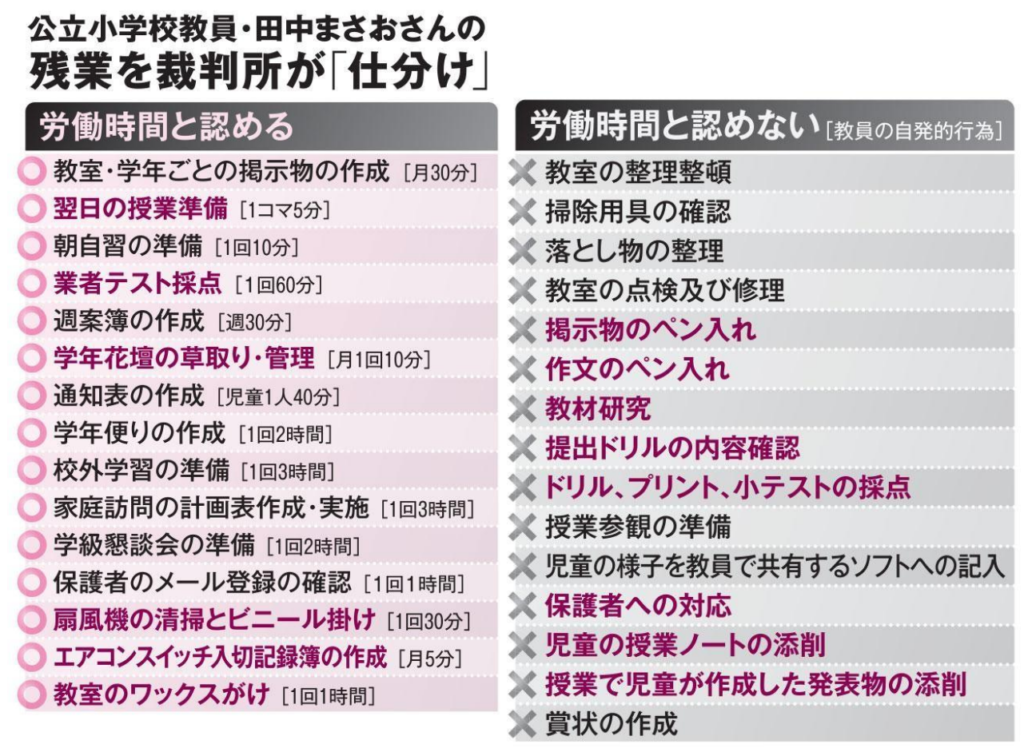

2018年、埼玉県で教員をしていた田中まさお先生(仮名)が埼玉県教育委員会に対して長時間労働の是正を訴えるために無賃残業訴訟を起こしました。

その裁判の一審判決では、裁判所が教員の業務について労働時間と認めるか認めないかを「仕分け」しました。(そもそも「業務なのに労働時間と認めない」という判断が全く理解できません。)

上の「仕分け」は地域によっても管理職によっても多少の違いはあります。しかし、教員にとって労働時間として認められるであろうと考えられてきたものも、「労働時間ではない(自発的行為)」とされてしまっていると言わざるを得ません。

そして、自発的行為であるならば、残念ながら勤務の割り振りの対象外です。勤務時間外に行っても「自分が好きでやったんでしょ。」とみなされるからです。

裁判で「教員の労働時間と認めない」とされる業務でも、管理職によっては勤務の割り振りの対象となる場合もあります。逆に、裁判では「労働時間と認める」とされていても管理職によっては「勤務の割り振りはできない。」と言われる場合も有ります。

管理職や教育委員会と交渉を重ねるしかない!

管理職によって、勤務の割り振りができるかどうかが変わってきてしまいます。そこで、教職員団体の出番というわけです。

「どのような業務が勤務の割り振りの対象となるのか明確にしてください!」と伝えて、管理職や教育委員会に明示させることにより、「自発的」かどうかを明確にさせる必要があるのです。

「自発的」と判断された業務は命令ではないので、従う必要(行う必要)がありません。なんせ「自発的」ですから。管理職が行わせたい仕事であるならば、ちゃんと勤務の割り振りとして認めてもらう。認めてくれないなら仕事ではないからやらない。という意思表示が必要となる訳です。

管理職に言いやすい雰囲気作りを!

また、職員会議の途中で勤務終了時刻になってしまった場合、管理職に対して「勤務終了時刻ですが、どうしますか?」と聞く必要があります。働き方に関して疎い職場だと、その発言自体が言いにくい場合もあります。埼玉ToTなどの教職員団体(教職員組合)に加入する人が増えることで、管理職に対してきちんと進言できる雰囲気が職場に作られていきます。

コメント